Il dibattito politico-economico-filosofico tra alcuni esponenti del mondo economico e della destra ticinese e alcuni qualificati esponenti della sinistra cantonale è di grande importanza perché concerne la necessità o meno di un ridimensionamento della spesa pubblica, con probabili conseguenze gravi a livello del ruolo dello Stato con finalità sociali ed economiche. Si pensi da una parte all’assistenza sanitaria, alla protezione da forme di grave povertà sempre più diffusa anche in Svizzera, agli aiuti ai disabili, agli stanziamenti in campo educativo e di ricerca. Ma si pensi anche, dall’altra, alla rinuncia, favorita anche dal “Freno all’indebitamento” voluto nella Costituzione del Paese meno indebitato al mondo, a una politica di investimenti robusta di cui hanno bisogno una sana economia e la società.

Questo dibattito, in effetti, non è solo svizzero e dura da tempo. Si è aperto, non solo da noi ma in tutto il mondo occidentale, alla fine degli anni Settanta, al momento del passaggio dallo “Stato sociale” a quel “conservatorismo fiscale che si rifà alle teorie del liberalismo economico” (Wikipedia). Una teoria che ha trovato terreno fertile in Svizzera, Paese arrivato buon ultimo in Europa nella socialità, ma primissimo da sempre nel minimizzare il ruolo dello Stato e in una fiscalità generosa con ricchi ed evasori (pensiamo al segreto bancario che fummo costretti ad abbandonare, ma solo per i non residenti, con grandi rimpianti nella destra ancora oggi). In senso generale alla base di questo dibattito vi è anzitutto una divergenza sul ruolo economico dello Stato. Un ruolo che in ogni caso non è quello del “buon padre di famiglia” come suggerisce, con linguaggio sessista, ingannando e (credo) sapendo di ingannare, la destra e come è stato contraddetto in molti precedenti interventi. Infatti, se l’opportunità di una gestione ordinata delle finanze concerne sia lo Stato che il “buon padre di famiglia”, le responsabilità (molto più complesse per lo Stato) e gli strumenti a disposizione sono profondamente diversi. Basti pensare al fatto che lo Stato, oltre a essere chiamato a favorire la piena utilizzazione delle risorse produttive di un Paese, la promozione dello sviluppo e la trasparenza dei processi decisionali, deve anche porsi obiettivi riguardanti gli effetti che i meccanismi di mercato producono nella distribuzione del reddito e della ricchezza e, quindi, della coesione sociale. “I meccanismi di mercato… possono infatti determinare processi di concentrazione del reddito e della ricchezza incompatibili con il mantenimento di un equilibrio sociale riconducibile allo stesso concetto di democrazia” (R. Artoni e A. Casarico, ordinari di scienza delle finanze alla Bocconi). Lo Stato ha quindi anche il compito di intervenire “con finalità redistributive che possono trovare concreta realizzazione con il sistema tributario e con la spesa pubblica con finalità sociale” (Ibidem). Tutti problemi che non concernono il buon padre di famiglia che, tra l’altro, non può usufruire dei mezzi a disposizione di uno Stato quali la moneta, il fisco, i beni demaniali e i beni patrimoniali. Il problema di una politica economica che si propone di sostenere l’economia evitando la spesa in disavanzo e riducendo nel contempo la spesa pubblica accompagnata dalla deregolamentazione dell’economia e dalla riduzione delle imposte risale agli anni Ottanta del secolo scorso, ha avuto i suoi promotori in Ronald Reagan e Margaret Thatcher (entrambi arrivati al potere nel 1981) ed è conosciuto anche sotto il nome di “conservatorismo finanziario”. Tuttavia, l’economista e filosofo indiano Amartya Sen, novantunenne premio Nobel per l’economia nel 1998, se da una parte ritiene che il “conservatorismo finanziario” meriti una approfondita discussione, dall’altra scrive (vedi ‘Il Mulino’ 2/1996) che “in Europa spesso ciò che viene fatto passare per conservatorismo finanziario non è altro che una forma marcata di estremismo finanziario”. Un estremismo che, credo, trova nella Svizzera attuale e nel pacchetto di risparmio con tagli per 3,6 miliardi nella spesa pubblica dal 2027 proposto dal Consiglio federale un esempio illuminante. Un esempio che ha già provocato la reazione indignata di molti Cantoni, compreso il nostro, e di molte città. Per una parte della destra l’ultimo obiettivo di questo “estremismo” non è finanziario, ma politico: la progressiva soppressione dello Stato democratico che abbiamo sempre conosciuto per sostituirlo con uno Stato minimo, che si limita a fornire il servizio di polizia e il funzionamento della giustizia per risolvere i torti tra individui, lasciando tutto il resto (socialità compresa) all’iniziativa individuale.

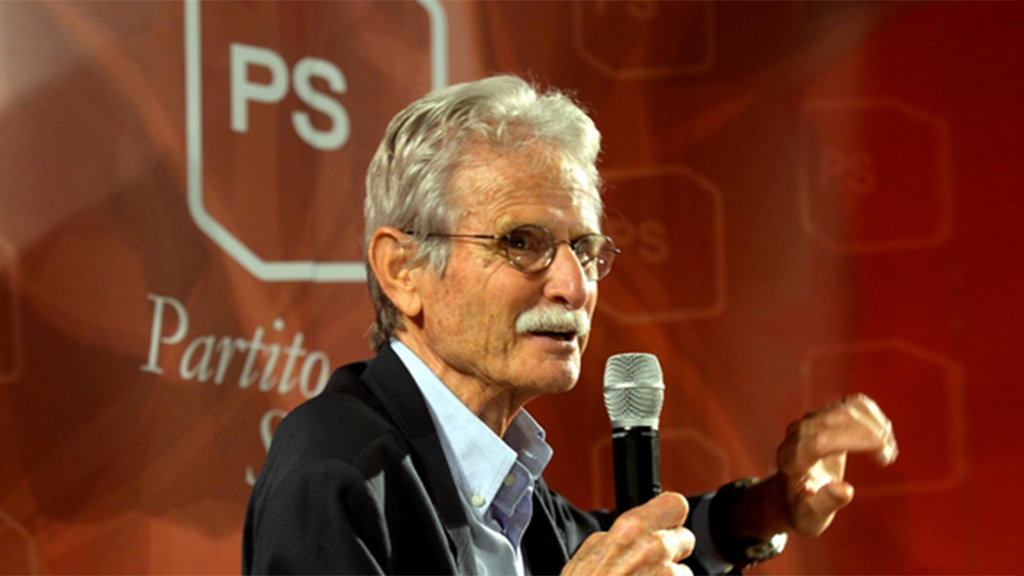

Articolo di Pietro Martinelli apparso su La Regione il 14 maggio